Assim como nas culturas nordestina e gaúcha do Brasil, a chamada “Paulistânia Caipira” também carrega traços evidentes da herança islâmica de al-Andalus. Nas palavras do pesquisador Carlos Alberto Dória (2018):

“Os caipiras são resultado da miscigenação na região da Paulistânia, como parte da formação socioeconômica de nosso povo, da mescla dos indígenas que aqui habitavam por séculos, em especial os guaranis e caiçaras, dos povos africanos escravizados e dos brancos europeus com suas culturas, algumas delas marcadas pelas raízes mouras dos ibéricos.”

Durante o período da União Ibérica (1580–1640), a forte influência castelhana na indumentária tradicional do Brasil colônia resultou na incorporação de diversos trajes hispânicos que, por sua vez, derivavam do medievo mourisco andaluz. Esses elementos evoluíram e se tornaram parte da roupa típica de várias culturas brasileiras.

No Sul, por exemplo, a bombacha do gaúcho tem origem na maragateria mourisca; no Nordeste, a aljuba, que deu origem ao gibão, remete também ao traje árabe. Do mesmo modo, a história do albornoz árabe-berbere, que se transformou no bernéu e posteriormente no poncho, mostra a longa viagem de um manto típico dos mouros que dominaram a Península Ibérica. Trazido pelos colonizadores hispânicos às Américas, o poncho — simples e versátil — tornou-se peça fundamental da cultura tropeira paulista, oferecendo proteção contra as intempéries em longas viagens, como fazia nas culturas desérticas onde nasceu.

Rancho de Tropeiros. Charles Landseer, 1827.

Uma das hipóteses sobre a origem do termo “poncho” é que ele tenha sido trazido por espanhóis vindos das regiões andinas do Vice-Reinado do Peru, durante a União Ibérica, e que o nome derive de uma palavra de provável origem quéchua ou aimará.

Nas aquarelas de Charles Landseer, Aimé-Adrien Taunay e Jean-Baptiste Debret, que retrataram o Brasil do século XIX, observa-se claramente que a moda tradicional feminina, especialmente a paulista, incorporava o uso de longos véus de origem árabe, às vezes acompanhados de uma tela facial, reminiscente das burcas afegãs.

Costume de S. Paul. Aimé-Adrien Taunay, 1825.

Em paisagens de Pernambuco, Minas ou São Paulo, nota-se a presença do véu mourisco em todas as grandes cidades — um costume amplamente difundido no Brasil colônia. As mulheres espiavam pelas janelas rendadas dos muxarabis de suas casas de pátio interno e, ao saírem às ruas, caminhavam veladas, compondo a imagem de um Brasil profundamente orientalizado.

Como observou Gilberto Freyre em Casa-Grande e Senzala, de 1933:

“Burton surpreendeu no Brasil no século XIX várias reminiscências de costumes mouros. (…) E tendo viajado no interior de Minas e de São Paulo, ainda encontrou o hábito das mulheres irem à missa de mantilha, o rosto quase tapado, como o das mulheres árabes. Nos séculos XVI, XVII e XVIII os rebuços e mantilhas predominam por todo o Brasil, dando às modas femininas um ar mais oriental que europeu.”

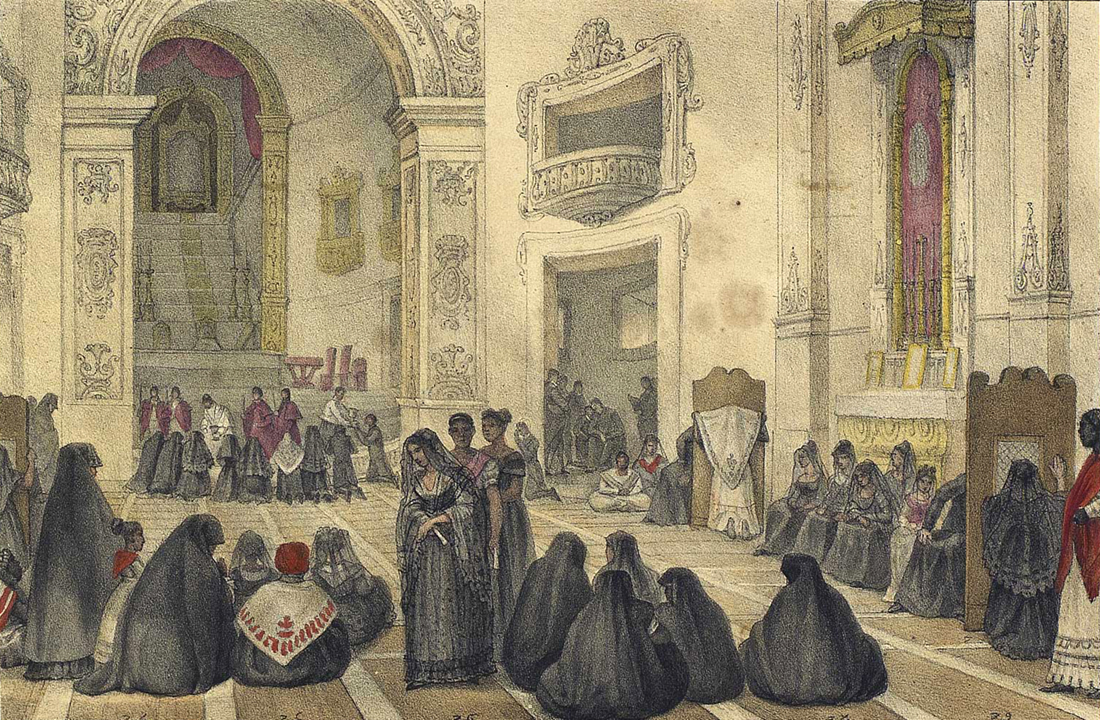

As damas brancas das classes mais altas frequentavam as igrejas cobertas por véus, sentadas em esteiras no chão — e, na gravura “Manhã de Quarta-Feira Santa na Igreja” de Debret, é quase impossível não confundir a cena com a de uma mesquita em Marrocos ou na Istambul otomana.

Uma manhã de quarta-feira santa na Igreja. Jean Baptiste Debret, 1839.

A herança islâmica na indumentária feminina brasileira, contudo, não se limitava às mantilhas mouras das luso-brasileiras. As mulheres negras de origem africana — vindas de uma África então tão islamizada quanto a própria Península Ibérica — trajavam seus xales e turbantes icônicos, como comenta Freyre em seu livro de 1933:

“Ainda hoje se encontram pelas ruas da Bahia negras de doce com os seus compridos xales de pano da costa. Por cima das muitas saias de baixo, de linho alvo, a saia nobre, adamascada, de cores vivas. Os peitos gordos, em pé, parecendo querer pular das rendas do cabeção. Teteias. Figas. Pulseiras. Rodilha ou turbante muçulmano.”

Vestir-se “à moda dos mouros” também fazia parte das festas populares da antiga São Paulo. A cavalhada, celebração portuguesa inspirada nos torneios medievais, era uma representação simbólica das batalhas entre cristãos e muçulmanos durante a Reconquista.

No quadro “Cavalhadas em Campinas, 1850”, do pintor Franz Richter, vê-se uma impressionante cena em que um exército marroquino parece alinhar-se para o combate — mas, na verdade, trata-se da população campineira do século XIX, vestida à moda árabe para participar do espetáculo.

Cavalhadas em Campinas, 1850. Franz Richter, 1943.

A pintura, realizada em 1943 a pedido de Afonso Taunay (diretor do Museu Paulista), baseou-se num desenho do francês Hercule Florence, que presenciou o evento no século anterior. Em reportagem do Jornal do Commercio (Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1944), Taunay descreveu a cena retratada por Richter:

“Trata-se de uma parada de cavaleiros, uns trinta, vestidos à moda árabe. Albornozados e enturbantados de branco, montando bons cavalos quase todos negros e armados de lança. À frente desse pelotão e para ele voltado e como que comandá-lo, acha-se mais um cavaleiro, cavalgando um animal branco e revestido da mesma indumentária. O ambiente onde se passa a cena é uma grande praça que os entendidos dizem ser a da Matriz Velha em Campinas, hoje Praça Carlos Gomes. Há grande concurso de povo em torno do esquadrão, gente de todas as condições sociais e de ambos os sexos e de grande diversidade de idades. A cena deve ter ocorrido em dia de sol, pois nas sacadas dos sobrados há senhoras com guarda-sóis abertos. Trata-se evidentemente de um episódio de cavalhadas. O luzido e vultoso esquadrão mouro formado espera o sinal do seu comandante para se dirigir à arena onde terá de se defrontar com o dos cristãos, provavelmente tão numeroso e bem apresentado quanto ele.”

A presença moura na cultura material e simbólica do Brasil, especialmente na “Paulistânia”, revela que a herança islâmica ibérica não se perdeu com a travessia do Atlântico — antes, foi reinterpretada e naturalizada na formação do povo brasileiro. Dos trajes e festas populares à arquitetura doméstica e à moda feminina, ecos de al-Andalus sobreviveram disfarçados de tradição luso-brasileira. Reconhecer essas continuidades não é mero exercício de erudição histórica, mas uma forma de compreender que o Brasil nasceu de um mundo já profundamente mestiço e mediterrânico, no qual o Islã teve papel decisivo, ainda que silenciosamente diluído sob o verniz cristão da colonização.

Referências

FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala: Formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 53. ed. São Paulo, SP: Global Editora, 2023.

DÓRIA, Carlos Alberto; BASTOS, Marcelo Corrêa. A culinária caipira da Paulistânia: A história e as receitas de um modo antigo de comer. São Paulo, SP: Fósforo, 2021.

TAUNAY, Afonso d’Escragnolle. Cavalhadas brasileiras e sua iconografia. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, ano 117, n. 84, 09 jan. 1944. p. 2.

SALMERÓN, África León. DIEGO Y GONZÁLEZ, J. Natividad de. Compendio de indumentaria española con un preliminar de la historia del traje y el mobiliario en los principales pueblos de la Antigüedad. 1915.