Texto de Thales Britto Cantalice e Tiago da Silva Palma

Arquipélago localizado no Sudeste Asiático e estando entre os 10 países mais populosos do mundo, a atual República das Filipinas tem esse nome em razão de seu passado colonial, em homenagem ao rei Felipe II, monarca da Casa de Habsburgo que estava no comando da União Ibérica e de seu vasto império ultramarino. Por isso mesmo, a população é majoritariamente cristã, apesar de etnolinguisticamente muito diversa. Os muçulmanos respondem pela fatia de 6,5% da demografia filipina e possuem uma formação histórica bastante complexa e de formidável resistência às investidas coloniais, sendo esta a temática que iremos abordar agora.

O Islã pousa sobre essas terras longínquas ainda durante o século XIV, quando a dinastia chinesa Ming (1368-1644) possibilitou a entrada de muitos mercadores e missionários árabes, indianos e huis (chineses muçulmanos) para os mares ao Sul da China, especialmente na região de Sulu, ao norte de Bornéu. Dentre os primeiros notáveis que se destacaram na propagação do Islã, estava o almirante muçulmano da frota Ming, Zheng He, cujas caravanas fundaram comunidades muçulmanas em várias localidades da atual Indonésia, em locais como Palembang, Kalimantan Ocidental e outras partes da Ilha de Java, além da Península Malaia e ilhas das Filipinas, tendo visitado Sulu – onde primeiro o Islã floresceu nas Ilhas Filipinas – ao menos uma vez.

Estátua de um monumento moderno a Zheng He no museu Stadthuys na cidade de Malaca, Malásia

Embora Zheng advenha de uma linhagem paterna seguidora da tradicional jurisprudência Hanafi, de matriz iraquiana, aqueles que popularizaram o Islã na região eram mais persas e indianos do que árabes, como evidenciado pela alta quantidade de palavras e nomes persas em histórias populares indonésias e malaias, bem como a predominância da escola Shafi’i tanto nas províncias indianas do Gujarate e Decão, à época grandes centros comerciais e pit-stop das rotas marítimas entre o mundo árabe e a Ásia Oriental, quanto no solo filipino. Além de Zheng, a memória popular dá conta do comerciante Karim al-Makhdum, fundador da mesquita mais antiga da região e dono de ditos milagres, como o de andar sobre as águas.

Mas foi Sayyid Abu Bakr ibn Amiri al-Hashimi (o título sayyid diz respeito àqueles indivíduos que descendem do Profeta Muhammad), natural de Johor, na península de Málaca, que fundou o Sultanato de Sulu (1401-1915). Por meio de processos de conversão e conquistas de tribos locais ao redor de Sulu, “ul-Hashim” foi dividindo-as conforme se convertiam, cada uma administrada por um “panglima” que, além das funções de administrador, exercia as funções de um qadi (juiz), instituições típicas do Islã. No entanto, o preço da expansão islâmica foi pago com heterodoxia: aplicações arbitrárias e errôneas da sharia eram quase a lei e a maioria das pessoas não abandonavam os ritos animistas de seus ancestrais (no mínimo, não por completo), resultando num “Islã popular” mais nominal que qualquer outra coisa. Ainda assim, as fronteiras entre os “crentes” e os “descrentes” foram bem definidas, formando um conceito de comunidade entre os fiéis de Allah, a “ummah” filipina.

“Moro em traje de guerra”, 1886.

No começo do século XVI, enquanto as coroas ibéricas estavam massacrando e terminando de expulsar os “mouros” remanescentes da Granada Nacérida, conterrâneos seus, homens das frotas de Fernão de Magalhães se depararam com os distantes “moros” (muçulmanos) das Filipinas no ano de 1521. Em primeiro momento, Magalhães conseguiu conquistar a simpatia e a conversão de alguns rajah (reis) e datus (chefes tribais locais), mas sua insistência na conversão unilateral dos nativos ao cristianismo acabou por conduzi-lo à Batalha de Mactan, na qual foi morto no mesmo ano de sua chegada. “Moro” aqui tem a acepção de um povo agrupado em pelo menos 13 grupos etnolinguísticos austronésios e de maioria muçulmana espalhados pelas regiões de Mindanao, Sulu e Palawan.

Ilustração imagina últimos momentos de Fernão de Magalhães em Mactán.

Em 1571, Manila cai para as forças espanholas e, desde então, as guerras hispano-moras duraram séculos, em que, por um lado, haviam contingentes de espanhóis aliados a nativos vassalos construindo guarnições, fortificações costeiras e missões católicas capitaneadas, na sua grande maioria, por membros de ordens religiosas: jesuítas, dominicanos, agostinianos e franciscanos, agentes da Coroa e do Papado. Por outro, o Sultanato de Brunei junto ao Sultanato de Sulu oferecendo cerrada resistência. Esse cenário só vai mudar no século XIX, quando a Espanha introduz o navio de guerra movido a vapor no contexto operacional das batalhas, retirando forçosamente concessões parciais de territórios do Sultanato de Sulu.

Catedral de Manila, 1792.

No entanto, no contexto das guerras hispano-americanas, a Espanha assina em novembro de 1898 sua capitulação por meio do Tratado de Paris, renunciando a toda reivindicação de soberania e título sobre territórios descritos ali e repassando-os para os EUA. Percebendo as intenções americanas em manter os mecanismos de dominação militar e política espanhola, os “moros” de Sulu as recusaram e demandaram por um novo acordo a ser celebrado diretamente com os EUA. Como consequência, estoura as guerras filipino-americanas e a Rebelião Moro contra o protetorado americano instalado principalmente ao norte das Filipinas, que vai de 1899 até 1915.

Três moros do Arquipélago de Sulu na década de 1900.

Os militares dos EUA fizeram alianças com “datus amigáveis”, ou líderes das comunidades muçulmanas “desunidas”, e se concentraram em construir relacionamentos com os locais que destruiriam a oposição. Porém, ao contrário dos espanhóis, o objetivo principal consistia no extermínio da oposição e na pacificação do país em preparação para um tipo diferente de governo colonial. Nesse tempo, inúmeras atrocidades foram cometidas contra civis muçulmanos e justificadas tanto sob o véu do “conflito armado”, pressupondo uma simetria de armas entre as partes beligerantes, quanto pelo uso retórico da figura do nativo filipino como um selvagem incapaz de se civilizar. George W. Robinson, um fuzileiro naval dos EUA de Michigan escreveu que “seria pior do que inútil tentar vender qualquer livro de aprendizado aqui, essas pessoas não saberiam o que era um livro. Se o vissem, pensariam que era algo para comer”.

O exército estadunidense fez uso extensivo de “zonas de concentração para prisioneiros”, táticas de terra arrasada e tortura. No transcurso da guerra filipino-americana (1899-1902), a “cura pela água” consistia no uso sistemático de técnica de tortura em que a boca e o nariz de um prisioneiro eram inundados com torrentes de água de tanques canalizados por seringas, o que hoje chamaríamos de afogamento simulado, modus operandi que chocou os próprios oficiais militares superiores das forças armadas dos EUA e que ensejou sua crítica. Em face de toda a controvérsia, a administração Roosevelt declarou vitória em 1902. 4.200 soldados americanos e 20.000 soldados filipinos foram mortos. As baixas civis foram estimadas entre 250.000 e 750.000! Findada a guerra e agora no contexto da Rebelião Moro (1902-1903), um grande evento é conhecido como o massacre de Bud Dajo de 1906. Mais de 600 homens, mulheres e crianças Moro foram assassinados dentro de uma cratera de um vulcão adormecido em Jolo, chamado Bud Dajo.

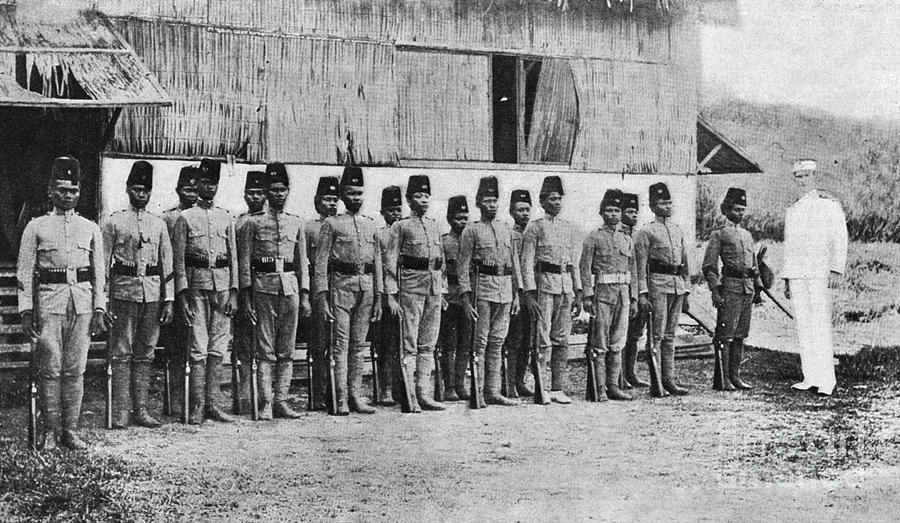

Capitão americano John R. White e um destacamento da Polícia das Filipinas, que se engajou na Primeira Batalha de Bud Dujo, na ilha de Jolo, contra os nativos Moros. Mais de 600 aldeões Moros foram mortos no ataque. Fotografia, 1906.

Bud Dajo fica a seis milhas 9,7 km da cidade de Jolo e é um vulcão extinto, 640 m acima do nível do mar, íngreme, cônico e com encostas densamente florestadas. Apenas três caminhos principais levavam até a montanha, e o crescimento espesso impedia os americanos de cortar novos caminhos. No entanto, havia muitos caminhos menores, conhecidos apenas pelos Moros, que lhes permitiriam reabastecer mesmo se os caminhos principais estivessem bloqueados. A cratera no cume tem 1.600m de circunferência e é facilmente defendida. A montanha em si tem 18 km de circunferência, tornando um cerco difícil.

Ao longo dos meses, as tentativas de negociação foram frustradas pela resiliência da população Moro. Até que no dia 2 de março de 1906, o general Woods ordenou a dois datus – lideranças tradicionais – que os Moros de Bud Jalo se dispersassem, o que não foi atendido. Diante disso, ele ordena que Scott inicie o ataque à cratera. O ataque começou no dia 5 de março, mobilizando um total de: 272 homens do 6º Regimento de Infantaria, 211 homens [desmontados] do 4º Regimento de Cavalaria, 68 homens da 28ª Bateria de Artilharia, 51º Regimento de Polícia Filipino sob o comando do Capitão John R. White, 110 homens do 19º Regimento de Infantaria e 6 marinheiros da canhoneira Pampanga. A ação foi uma verdadeira carnificina. Os Moro estavam em sua maioria ou desarmados ou apenas portando uma espada curta chamada barung. Mas isso não é o mais aterrador. A maioria das vítimas era de MULHERES E CRIANÇAS. E quando falamos de números, nos referimos a uma quantidade de 800 a 900 pessoas mortas, a maioria desarmada, e que, não tinha intenção de lutar e que estavam ali por se tratar de um local sagrado. Desses Moros, apenas seis escaparam. Enquanto do lado americano, entre mortos e feridos, mal totalizam 15.

Usando a expressão de Mark Twain ao comentar a “batalha”, o “glorioso exército dos Estados Unidos” usou contra os Moros, inclusive os bebês de peito, tiros de canhões, metralhadoras pesadas de disparo contínuo e revólveres .45, desenvolvidos especialmente para os inimigos. Além de discursos do tipo “um moro bom, é um moro morto”. No dia 11 de março, New York Times publica a manchete anunciando a matança indiscriminada de homens, mulheres e crianças. Ao mesmo tempo, o presidente Theodore Roosevelt envia uma carta felicitando o general Woods “Parabenizo você e os oficiais e homens de seu comando pelo brilhante feito de armas com o qual você e eles tão bem defenderam a honra da bandeira americana”. A foto do massacre seria publicada pela Harper Weekly em 23 de junho, nela, quase ao centro, junto aos soldados que caminham junto aos cadáveres apinhados, uma mãe de seio desnudo sustém um bebê. E essa era uma foto de propaganda.

Os militares incendiaram vilas inteiras e enviaram milhares de filipinos para campos de concentração. Dos 120.000 soldados americanos enviados às Filipinas entre 1899 e 1902, mais de 4.200 morreram — dez vezes o número de mortos na Guerra Hispano-Americana.

Após a Batalha do Monte Dajo, na ilha de Jolo, província de Sulu. 7 de março de 1906. Soldados americanos posam para a câmera após o massacre.

Muitas das mesmas estratégias violentas que os militares dos EUA empregaram contra o povo Moro foram aprendidas anteriormente no processo de genocídio dos povos indígenas norte-americanos que andou pari passu com a “Marcha para o Oeste” e serviram de modelo nas guerras dos EUA no Oriente Médio, especialmente no Iraque e no Afeganistão. O presidente dos EUA, Donald Trump, por exemplo, elogiou o serviço militar do general John J. Pershing do Exército dos EUA nas Filipinas por seu assassinato em massa de Moros, incluindo civis. Ele tuitou: “Estude o que o general Pershing dos Estados Unidos fez com os terroristas quando foi pego, não houve mais Terror Islâmico Radical por 35 anos!” Demonstrando ódio aos muçulmanos e violência racista, Pershing mergulhou balas de sangue de porco e as usou para matar a oposição Moro.

Referências

Warren, James Francis .A Zona Sulu, 1768–1898: A Dinâmica do Comércio Externo, Escravidão e Etnicidade na Transformação de um Estado Marítimo do Sudeste Asiático. NUS Press, pp. 129, 2007.

UNIVERSITY OF MICHIGAN. Creating the Moro Subject. In: PHILIPPINES: MICHIGAN IN THE WORLD. Acesso em fevereiro de 2025.

JSTOR DAILY. The Ugly Origins of America’s Involvement in the Philippines. Acesso em fevereiro de 2025.

HISTÓRIA ISLÂMICA. Fogo, Aço e Sangue: A Islamização e Cristianização das Filipinas. Acesso em fevereiro de 2025.

CORONEL, Sheila S. – The Ghost of Bud Dajo: How an American Massacre Shaped the Philippines. 7 de janeiro de 2025.

CLEMENS, Samuel aka Mark Twain, Comments on the Moro Massacre, 12 de março de 1906.

Davis, M. (2012). Holocaustos Coloniais: clima, fome, e imperialismo na formação do terceiro mundo. Companhia das Letras

KIM, A. Wagner. A Notorious Photograph From a US Massacre in the Philippines Reveals an Ugly Truth – A shocking image of the atrocity by the American military at Bud Dajo in 1906 survived but failed to become a humanitarian touchstone, 17 de julho de 2024.